La philosophie selon le Viet Vo Dao

http://www.martialonline.net/am/am.php?s_code=vietvodao&page=philosophie.php

Il a paru intéressant, en utilisant la grille d'analyse, de faire ressortir les différentes étapes du processus de symbolisation, mis en oeuvre par les mythes et les contes. C'est toute la genèse de la parole et donc celle de l'homme lui-même, qui est ainsi soulignée. Nous voyons comment le rêve, suscité par le manque et la frustration, constitue un moment essentiel de cette construction. Il doit même faire place à la "non image" pour se refléter en elle comme dans un miroir. Mais le rêve doit encore passer par la mort, à travers le miroir brisé, pour être confronté à la réalité et ouvrir la place de l'autre. L'écoute devient un passage nécessaire. Encore faut-il qu'elle soit réciproque et qu'un jeu se manifeste entre deux écoutes. L'entrée dans le symbolique avec la prise de parole et l'accession à une parole créatrice devient alors possible. Cette parole ne vise pas seulement à délivrer un message : elle est aussi une parole qui écoute. Elle va même au-delà : elle est une parole qui voit, retrouvant les images épurées au-delà du miroir brisé. Assez paradoxalement, sans l'appui de l'image, la parole ne peut être entendue et comprise. C'est ainsi que l'homme en constante évolution va pouvoir faire exister des êtres de parole dans l'amour ...

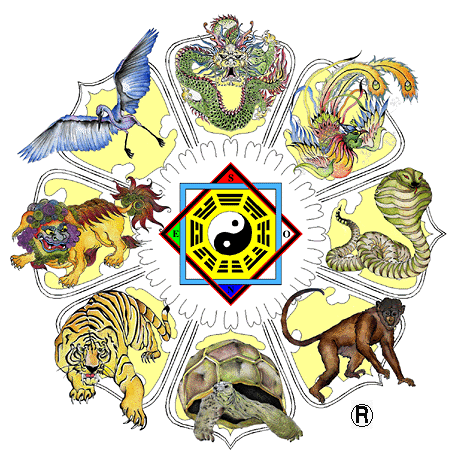

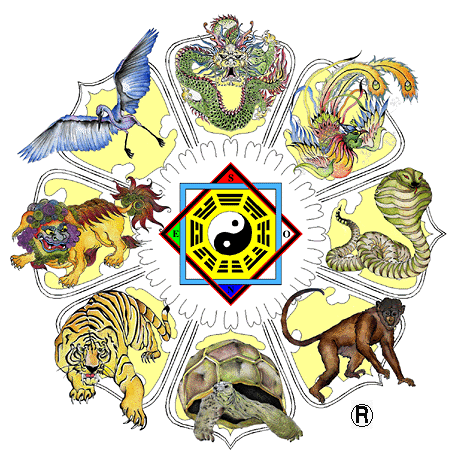

Le processus de symbolisation

|

8 |

|

1

|

7 |

|

2

|

9

|

6 |

|

3

|

5 |

|

4 |

1. Le manque

Le manque est illustré par le conte arabe intitulé "Le secret".

Il l'est aussi par la mythologie nordique avec l'histoire du dieu Tyr. Les dieux

sont menacés par le loup Fenrir, fils de Loki et de la sorcière

Angerboda. Il représente la force de mort. Pour se protéger, les

dieux décident de le lier. Ils font fabriquer par les nains une chaîne,

lisse et douce comme un ruban de soie, mais d'une solidité à toute

épreuve. Simulant un jeu, ils demandent au loup de se laisser enchaîner.

Fenrir pense qu'il pourra rompre facilement un fil aussi mince. Toutefois, craignant

une trahison, il demande à un dieu de mettre une main dans sa gueule.

Le dieu Tyr accepte la proposition. Or, au terme de ce jeu simulé, Fenrir

est impuissant à rompre le fil. C'est alors qu'avec sa puissante mâchoire,

il arrache la main du dieu Tyr. Le mot manque vient précisément

du latin "mancus", qui veut dire "manchot". Un tel mythe

nous fait comprendre que le manque n'est rien d'autre que la force de mort mise

au service du désir. Elle devient ainsi elle-même une force de

vie à condition que le manque reste lié au désir et qu'il

soit bien intégré par l'homme. C'est elle qui va progressivement

donner naissance à la parole ; la bouche qui détruit est aussi,

avec la langue, l'organe de la parole. Une telle interprétation est suggérée

par le fait que Tyr, le manchot, est le dieu de la guerre et de la justice.

Illustration du manque : "Le secret"

Où se tenait Mahmoud, était Ayaz. Où souffrait Ayaz, souffrait Mahmoud. Il n'était pas au monde d'amis plus proches, ni plus soucieux l'un de l'autre. Pourtant, Mahmoud était roi et Ayaz son esclave. " Ayaz à la blanche poitrine " : ainsi l'appelait-on, car il était d'une beauté parfaite. Il était arrivé en guenilles de vagabond dans la ville où régnait le conquérant superbe et redouté. Il avait longtemps cheminé, sans cesse assoiffé par la poussière des déserts, et plus encore par l'increvable désir d'atteindre un jour la lumière qu'il sentait brûler dans le fond secret de son âme, au-delà de toute souffrance. Mahmoud l'avait rencontré sur les marches de son palais et l'avait pris à son service, séduit par son visage et son regard de diamant noir. De cet errant misérable venu du fin fond des chemins, il avait goûté les paroles simples et jamais basses. Il avait fait de lui son conseiller. Il en fit un jour son frère de coeur. Alors ses courtisans s'émurent. Que cet esclave leur soit préféré les scandalisa si rudement qu'ils complotèrent sa perte et se mirent à épier ses moindres gestes. Le vizir attacha quelques sbires discrets à sa surveillance. Un soir, lui fut rapportée une incompréhensible bizarrerie dans le comportement de cet homme qu'il détestait. Il s'en fut aussitôt à la haute salle au dallage de marbre où déjeunait Mahmoud, et s'inclinant devant le souverain terrible : " Majesté, lui dit-il, tu n'ignores pas que, pour ta précieuse sécurité, je fais surveiller tous les mortels, humbles ou fortunés, à qui tu accordes le privilège de ton incomparable présence. Or, il me parvient à l'instant d'inquiétantes informations sur Ayaz, ton esclave. Chaque jour, après avoir quitté la Cour, il va s'enfermer seul dans une chambre basse au fond d'un couloir obscur. Nul ne sait ce qu'il y trame. Quand il en sort, il prend soin de verrouiller la porte. A mon avis, il cache là quelque secret inavouable. Je n'ose penser, quoique ce soit possible, qu'il y rencontre de ces disgraciés, qui n'ont de désir que de te nuire. " Ayaz est mon ami lui répondit Mahmoud. Tes soupçons sont absurdes. Ils ne salissent que toi. Va-t'en ! " Il se renfrogna. Le vizir se retira discrètement satisfait : quoi qu'en dise le roi, son âme était troublée. Mahmoud, demeuré seul, resta, un moment pensif, puis fit appeler Ayaz et lui demanda, avant même de l'avoir embrassé : " Frère, ne me caches-tu rien ? - Rien, Seigneur, répondit Ayaz en riant. - Et si je te demandais ce que tu fais dans la chambre où tu vas tous les soirs, me le dirais-tu ? " Ayaz baissa la tête et murmura : " Non, Seigneur ". Le coeur de Mahmoud s'obscurcit. Il dit : " Ayaz es-tu fidèle ? - Je le suis, Seigneur ". Le roi soupira. " Laisse-moi, dit-il. " Il ne put trouver la paix. Le soir venu, quand Ayaz sortit de sa chambre secrète, il se trouva devant Mahmoud, son vizir et sa suite dans le couloir obscur. " Ouvre cette porte, lui dit le conquérant. " L'esclave serra la clef dans son poing et, remuant la tête, refusa d'obéir. Alors Mahmoud le prit aux épaules et le gronda : " Si tu ne me laisses pas entrer dans cette chambre, la confiance que j'ai en toi sera morte. Veux-tu cela ? Veux-tu que notre amitié soit à jamais défaite ? Ayaz baissa le front. La clef qu'il tenait glissa de sa main et tomba sur le dallage. Le vizir la ramassa, ouvrit la porte. Mahmoud s'avança dans la pièce obscure. Elle était vide et aussi humble qu'une cellule de serviteur. Au mur pendait un manteau rapiécé, un bâton et un bol de mendiant. Rien d'autre. Comme le roi restait muet devant ces guenilles, Ayaz lui dit : " Dans cette chambre, je viens tous les jours pour ne pas oublier qui je suis : un errant en ce monde. Seigneur, tu me combles de faveurs, mais sache que mes seuls biens véritables sont ce manteau troué, ce bâton et ce bol de mendiant. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ici commence le royaume des pèlerins perpétuels. Mon royaume. Ne pouvais-tu le respecter ? - Pardonne-moi, dit le conquérant ". Devant l'esclave, il s'inclina et baisa le pan de son manteau. (Conte arabe, Henri Gougaud, L'arbre aux trésors, Ed. du Seuil)

2. L'imaginaire

La première réaction de celui qui manque est de fabriquer les

images de ce qui lui manque pour récupérer ce qu'il n'a plus et,

par le fait même, retrouver la toute-puissance. L'homme s'enferme ainsi

dans le passé et en lui-même pour retrouver la main arrachée

et le paradis perdu. Il ne sait pas encore que cette main et ce paradis n'ont

plus aucune réalité. Et pourtant, le passage par l'imaginaire

n'est pas une vaine tentative car le futur se construit aussi à partir

du passé. Dans "Les deux rêveurs", le mendiant qui n'a

plus rien va ramener le pauvre paysan à son manque, car c'est là

qu'est la promesse du trésor.

Illustration de l'imaginaire : "Les deux rêveurs"

Dans la ville d'Ispahan, en Perse, vécut autrefois un paysan très misérable. Il n'avait, pour tout bien, qu'une humble maison basse, couleur de terre ensoleillée. Devant cette maison était un champ de cailloux, au bout de ce champ une source et un figuier. C'était là tout son bien. Cet homme qui travaillait beaucoup pour peu de récolte , avait coutume, quand le cadran solaire à demi effacé sur sa façade indiquait l'heure de midi, de faire la sieste à l'ombre de son figuier. Or, un jour, comme il s'était endormi, la nuque contre le tronc de son arbre, un beau rêve lui vint. Il se vit cheminant dans une cité populeuse, vaste, magnifique. Le long de la ruelle où il marchait nonchalamment, étaient des boutiques foisonnantes de fruits et d'épices, de cuivres et de tissus multicolores. Au loin, dans le ciel bleu, se dressaient des minarets, des dômes, des palais couleur d'or. Notre homme, contemplant avec ravissement ces richesses, ces beautés, et les visages avenants de la foule alentour, parvint bientôt, dans la lumière et l'aisance de ce songe béni, au bord d'un fleuve que traversait un pont de pierre. Vers ce pont, il s'avança et soudain fit halte, émerveillé, au pied de la première borne. Là était, dans un grand coffre ouvert, un prodigieux trésor de pièces d'or et de pièces précieuses. Il entendit alors une voix qui lui dit : " Tu es ici dans la grande cité du Caire, en Egypte. Ces biens, ami, te sont promis ". A peine ces paroles allumées dans son esprit, il s'éveilla, sous son figuier, à Ispahan. Il pensa aussitôt qu'Allah l'aimait et désirait l'enrichir. " En vérité, se dit-il, ce rêve ne peut être que le fruit de son indulgente bonté. " Il boucla donc son baluchon, cacha la clef de sa masure entre deux pierres du mur et s'en alla, sur l'heure, en terre d'Egypte, chercher le trésor promis. Le voyage fut long et périlleux mais, par grâce naturelle, le bonhomme avait le pied solide et la santé ferme. Il échappa aux brigands, aux bêtes sauvages, aux pièges de la route. Au bout de trois rudes semaines, il parvint enfin à la grande cité du Caire. Il trouva cette ville exactement comme il l'avait vue dans son rêve : les mêmes ruelles vinrent sous ses pas. Il chemina parmi la même foule nonchalante, le long des mêmes boutiques débordantes de tous les biens du monde. Il se laissa guider par les mêmes minarets, au loin, dans le ciel limpide. Il parvint ainsi au bord du même fleuve que traversait le même pont de pierre. A l'entrée du pont, était la même borne. Il courut vers elle, les mains déjà tendues à la fortune, mais presque aussitôt se prit la tête en gémissant. Là n'était qu'un mendiant, qui lui tendit la main, en quête d'un croûton de pain. De trésor, pas la moindre trace. Alors, notre coureur de songes, à bout de forces et de ressources, désespéra. " A quoi bon vivre désormais, se dit-il. Plus rien de souhaitable ne peut m'advenir en ce monde. " Le visage baigné de larmes, il enjamba le parapet, décidé à se jeter dans le fleuve. Le mendiant le retint par le bout du pied, le ramena sur le pavé du pont, le prit aux épaules et lui dit : " Pourquoi veux-tu mourir, pauvre fou, par un si beau temps ? " L'autre, en sanglotant, lui raconta tout : son rêve, son espoir de trouver un trésor, son long voyage. Alors, le mendiant se prit à rire à grands éclats, se frappa le front de la paume et le désigna alentour comme un bouffon faramineux : " Voilà bien le plus parfait idiot de la terre, dit-il. Quelle folie d'avoir entrepris un voyage aussi dangereux sur la foi d'un rêve ! Je me croyais d'esprit malingre, mais, auprès de toi, bonhomme, je me sens comme un sage derviche. Moi qui te parle, toutes les nuits, depuis des années, je rêve que je me trouve dans une ville inconnue. Son nom est, je crois, Ispahan. Dans cette ville est une petite maison basse couleur de terre ensoleillée, à la façade pauvrement ornée d'un cadran solaire à demi effacé. Devant cette maison est un champ de cailloux, au bout de ce champ une source et un figuier. Toues les nuits, dans mon rêve, je creuse un trou profond, au pied de ce figuier, et je découvre un coffre empli à ras bord de pièces d'or et de pièces précieuses. Ai-je jamais songé à courir vers ce mirage ? Non, je suis, moi, un homme raisonnable. Je suis resté à mendier tranquillement ma pitance sur ce pont fort passant. Songe, mensonge, dit le proverbe. Où Dieu t'a mis, tu aurais dû demeurer. Va, médite et sois, à l'avenir, moins naïf, tu vivras mieux. " Le paysan, à la description faite, reconnut sa maison et son figuier. Le visage, tout à coup illuminé, il embrassa le mendiant éberlué par cet accès subit d'enthousiasme et retourna à Ispahan, courant et gambadant comme un homme doué de joie inépuisable. Arrivé chez lui, il ne prit même pas le temps d'ouvrir sa porte. Il empoigna une pioche, creusa un grand trou au pied de son figuier, découvrit, au fond de ce trou, un immense trésor. Alors, se jetant, la face contre terre : " Allah est grand, dit-il, et je suis ton enfant ". Ainsi finit l'histoire. (Conte arabe, Henri Gougaud, L'arbre aux trésors, Ed. du Seuil)

3. Le miroir

Peu à peu l'homme finit par prendre de la distance par rapport à ses rêves et aux images que produit son imagination. Il façonne de la non image pour servir de miroir à son imaginaire. Le miroir devient l'image suprême."Les meilleurs peintres" n'ont fait que polir la surface du mur qui leur était attribué pour que puissent se réfléchir avec un éclat inégalé les fresques apparemment insurpassables des maîtres chinois.

Illustration du miroir : "Les meilleurs peintres"

Les Persans racontent qu'un concours de peinture fut organisé,

Un jour, entre deux groupes d'artistes.

Les uns étaient chinois, les autres byzantins.

Ils vivaient à la cour du même prince

Et ne cessaient de rivaliser.

Le prince décida donc de les opposer en un concours.

Les deux groupes de peintres furent placés dans une salle

Qu'un rideau séparait en deux espaces égaux,

Et chargés de décorer deux murs se faisant face.

Les Chinois réclamèrent une grande quantité de brosses,

De pinceaux et de couleurs de toutes sortes.

Les peintres byzantins, à la surprise générale, ne demandèrent

rien.

Au jour de la présentation, le roi vint avec toute sa cour.

On dévoila d'abord les fresques chinoises et chacun fut émerveillé.

On y vit un travail insurpassable.

Alors on découvrit le mur des Byzantins

Et on vit, sur ce mur, mais inversées, les même figures

Et les mêmes couleurs que sur le mur peint par les Chinois.

Les Byzantins s'étaient contentés de polir sans relâche

leur mur,

Au point de le rendre pareil à un mur étincelant.

Les peintures des Chinois se reflétaient dans ce mur

Sans souffrir des aspérités du mur lui-même

Et des défauts ineffaçables de la matière.

Les images y gagnaient une pureté, une grâce,

Une légèreté d'autant plus belles qu'on ne pouvait pas

les atteindre.

(Le cercle des menteurs, J. - C. Carrière)

4. Le miroir brisé

A la longue, le miroir enferme l'homme dans le même, ne laissant aucune

place à l'autre. Il ne peut progresser que s'il accepte de passer par

la mort et la souffrance, de sortir du même en brisant le miroir qui le

renvoie constamment à lui-même et au passé. En dépit

de l'apparence, la création par le miroir ou par imitation est impossible.

C'est l'expérience qu'a faite le jeune homme pieux qui voulait acquérir

le savoir ultime en contemplant le miroir de la lune.

Illustration du miroir brisé : "Rayon de lune"

Quand il vécut ce que je vais vous dire, Mackam était un jeune homme au coeur bon, à l'esprit rêveur, à la beauté simple. Il souffrait pourtant d'une blessure secrète, d'un désir douloureux qui lui paraissait inguérissable et donnait à son visage, quand il cheminait dans ses songes, une sorte de majesté symbolique. Il voulait sans cesse savoir. Savoir quoi, il n'aurait pas su dire. Son désir était comme une soif sans nom, une soif qui n'était pas de bouche, mais de coeur. Il lui semblait que sa poitrine en était perpétuellement creusée, asséchée. Il en tombait parfois dans un désespoir inexprimable.

Il fréquentait assidûment la mosquée, mais, dans ses prières, ce n'était pas le savoir qu'il désirait. Il les disait pourtant, tous les soirs, lisait le Coran, cherchait la paix dans sa sagesse. Il s'y décourageait souvent. En vérité, plus que les paroles sacrées, il goûtait le silence qu'il appelait à voix basse : " le bruit du rien ", à l'heure où la lune s'allume dans le ciel.

La lune, il l'aimait d'amitié forte et fidèle. Elle lui avait appris à dépouiller la vie de ses détails inutiles. Quand elle apparaissait, il la contemplait comme une mère parfaite. Sa seule présence simplifiait l'aridité et les obstacles du monde. Ne restait alentour que la pointe de la mosquée, l'ombre noire de la hutte, la courbe pure du chemin, rien d'autre que l'essentiel, et cela plaisait infiniment à Mackam.

Or, une nuit de chaleur lourde, comme il revenait, le long du fleuve aux eaux sombres et silencieuses, de l'école coranique, où il avait longtemps médité, l'envie le prit de dormir dans cette tranquillité où son âme baignait. A la lisière du village, il se coucha donc sous un baobab, mit son Coran sous sa nuque, croisa ses doigts sur son ventre et écouta les menus rien alentour. Le ciel était magnifique. Les étoiles brillaient comme d'innombrables espérances dans les ténèbres. Le coeur de Mackam en fut empli d'une telle douceur que sa gorge se noua. " Savoir la vérité du monde, soupira-t-il, savoir ! " Ce mot lui parut plus torturant et beau qu'il ne l'avait jamais été jusqu'à cette nuit délicieuse. Il regarda la lune.

Alors il sentit un rayon pâle et droit comme une lance entrer en lui par la secrète blessure de son esprit. Aussitôt, le long de ce rayon fragile, il se mit à monter vers la lumière. Cela lui parut facile. Il était soudain d'une légèreté merveilleuse. Une avidité jubilante l'envahit. La pesanteur du monde, les chagrins de la terre lui parurent bientôt comme de vieux vêtements délaissés. Il se dit qu'il allait enfin atteindre cette science qu'il ne pouvait peut-être jamais apprendre de personne, mais qui l'apaiserait pour toujours. Il bondit plus haut. Les étoiles disparurent alentour de la lune ronde. Il se retint de respirer pour ne point rompre le fil qui le tenait à l'infini céleste. Il s'éleva encore, parvint au seuil d'un vide immense et lumineux.

C'est alors qu'il entendit un cri d'enfant lointain, menu, pitoyable. Un bref instant, il l'écouta. Quelque chose, en lui, remua, un chagrin oublié peut-être, un lambeau de peine terrestre emporté dans le ciel. Mackam se sentit descendre, imperceptiblement. Le cri se fit gémissant dans la nuit. Il s'émut, s'inquiéta. " Pourquoi ne donne-t-on pas d'amour à cet enfant ? " se dit-il, et il eut, tout à coup, envie de pleurer. Il se tourna sur le côté. Il était à nouveau dans son corps, sous l'arbre.

Et, dans son corps, les yeux mi-clos à la lumière des étoiles revenues, il vit la cour d'une case, et, dans cette cour, un nourrisson couché qui sanglotait, les bras tendus à une mère absente. Mackam se dressa sur le coude, le coeur battant, la bouche ouverte. Il n'y avait pas d'habitation, à cet endroit du village. Il murmura : " Qui est cet enfant ? - C'est toi-même, répondit une voix fluette, au-dessus de sa tête ". Il leva le front, tendit le cou et vit un oiseau noir perché sur une branche basse du baobab. Il lui demanda : " Si c'est moi, pourquoi ai-je crié ? - Parce que la seule puissance de ton esprit ne pouvait suffire à atteindre la vraie connaissance, lui dit l'oiseau. Il y fallait aussi ton coeur, ta chair, tes souffrances, tes joies. L'enfant qui vit en toi t'a sauvé, Mackam. S'il ne t'avait pas rappelé, tu serais entré dans l'éternité sans espérance, la pire mort, celle où rien ne germe. Brûle-toi à tous les feux, autant ceux du soleil que ceux de la douleur et de l'amour. C'est ainsi que l'on entre dans le vrai savoir ".

L'oiseau s'envola. Mackam se leva et s'en fut lentement par les ruelles de son village. De-ci, de-là, devant des portes obscures, brillaient des lumières. Près du puits, l'âne gris dormait, environné d'insectes. Sous l'arbre de la place, une chèvre livrait son flanc à ses petits. Au loin, un chien hurlait à la lune. Pour la première fois, elle parut à Mackam comme une soeur exilée et il se sentit pris de pitié pour elle qui ne connaîtrait jamais le goût du lait et de la chaleur d'un lit auprès d'un être aimé. (Conte africain, Henri Gougaud, L'arbre aux Trésors, Ed. du Seuil)

5. L'écoute de la parole du corps à travers l'émotion

Lorsque le miroir est brisé, une place peut être faite à

l'autre. En écoutant la parole du corps qui s'exprime à travers

les émotions, l'homme commence à ressentir le manque de l'autre

et peut progressivement lui faire une place. Dans "Le nom", l'autre

n'existait pas. Pour la femme qui ramassait du bois mort, il ne faisait que

lui renvoyer sa propre infortune et celle de son village. Après l'avoir

tué par mégarde (sous la forme d'un oiseau), elle a fait l'expérience

de la souffrance et du manque, qui ont fini par ouvrir un espace pour l'enfant

à naître et pour toutes les autres femmes et tous les autres hommes.

Illustration du désir de l'autre : "Le nom"

Il était une fois un village qui n'avait pas de nom. Personne ne l'avait

jamais présenté au monde. Personne n'avait jamais présenté

la parole par laquelle une somme de maisons, un écheveau de ruelles,

d'empreintes, de souvenirs sont désignés à l'affection

des gens et à la bienveillance de Dieu. On ne l'appelait même pas

" le village sans nom ", car ainsi nommé, il se serait aussitôt

vêtu de mélancolie, de secret, de mystère, d'habitants crépusculaires,

et il aurait pris place dans l'entendement des hommes. Il aurait eu un nom.

Or, rien ne le distinguait des autres, et pourtant il n'était en rien

leur parent, car seul il était dépourvu de ce mot sans lequel

il n'est pas de halte sûre. Les femmes qui l'habitaient n'avaient pas

d'enfants. Personne ne savait pourquoi. Pourtant nul n'avait jamais songé

à aller vivre ailleurs, car c'était vraiment un bel endroit que

ce village. Rien n'y manquait et la lumière y était belle.

Or, il advint qu'un jour une jeune femme de cette assemblée de cases

s'en fut en chantant par la brousse voisine. Personne, avant elle, n'avait eu

l'idée de laisser aller ainsi les musiques de son coeur. Comme elle ramassait

du bois et cueillait des fruits, elle entendit soudain un oiseau répondre

à son chant dans le feuillage. Elle leva la tête, étonnée,

contente. " Oiseau, s'écria-t-elle, comme ta voix est heureuse et

bienfaisante ! Dis-moi ton nom que nous le chantions ensemble ! " L'oiseau

voleta de branche en branche parmi les feuilles bruissantes, se percha à

portée de main et répondit : " Mon nom, femme ? Qu'en feras-tu

quand nous aurons chanté ? - Je le dirai à ceux de mon village.

- Quel est le nom de ton village ? - Il n'en a pas, murmura-t-elle, baissant

le front. - Alors, devine le mien ! " lui dit l'oiseau dans un éclat

moqueur. Il battit des ailes et s'en fut. La jeune femme, piquée au coeur,

ramassa vivement un caillou et le lança à l'envolé. Elle

ne voulait que l'effrayer. Elle le tua. Il tomba dans l'herbe, saignant du bec,

eut un sursaut misérable et ne bougea plus. La jeune femme se pencha

sur lui, poussa un petit cri désolé, le prit dans sa main et le

ramena au village.

Au seuil de sa case, les yeux mouillés de larmes, elle le montra à

son mari. L'homme fronça les sourcils, se renfrogna et dit : " Tu

as tué un laro. Un oiseau-marabout. C'est grave ". Les voisins s'assemblèrent

autour d'eux, penchèrent leur front soucieux sur la main ouverte où

gisait la bestiole. " C'est en effet un laro, dirent-ils. Cet oiseau est

sacré. Le tuer porte malheur. - Que puis-je faire homme, que puis-je

faire ? " gémit la femme, tournant partout la tête, baisant

le corps sans vie, essayant de le réchauffer contre ses lèvres

tremblantes. " Allons voir le chef du village, dit son mari. "

Ils y furent, femmes, époux et voisins. Quand la femme eut conté

son aventure, le chef du village catastrophé dit à tous : "

Faisons-lui de belles funérailles pour apaiser son âme. Nous ne

pouvons rien d'autre. Trois jours et trois nuits, on battit le tam-tam funèbre

et l'on dansa autour de l'oiseau marabout. Puis on le pria de ne point garder

rancune du mal qu'on lui avait fait, et on l'ensevelit.

Six semaines plus tard, la femme qui avait la première chanté

dans la brousse et tué le laro se sentit un enfant dans le ventre. Jamais

auparavant un semblable événement n'était survenu au village.

Dès qu'elle l'eut annoncé, toute rieuse, sous l'arbre au vaste

feuillage qui ombrageait la place, on voulut fêter l'épouse féconde

et l'honorer comme une porteuse de miracle. Tous, empressés à

la satisfaire, lui demandèrent ce qu'elle désirait. Elle répondit

: " L'oiseau-marabout est maintenant enterré chez nous. Je l'ai

tué parce que notre village n'avait pas de nom. Que ce lieu où

nous vivons soit donc appelé Laro, en mémoire du mort. C'est là

tout ce que je veux. - Bien parlé, dit le chef du village ". On

fit des galettes odorantes, on but jusqu'à tomber dans la poussière

et l'on dansa jusqu'à faire trembler le ciel.

La femme mit au monde un fils. Alors toutes les épouses du village se

trouvèrent enceintes. Les ruelles et la brousse alentour s'emplirent

bientôt de cris d'enfants. Et aux voyageurs fourbus qui vinrent (alors

que nul n'était jamais venu) et qui demandèrent quel était

ce village hospitalier où le chemin du jour les avait conduits, on répondit

fièrement : " C'est celui de Laro ". A ceux qui voulurent savoir

pourquoi il était ainsi nommé, on conta cette histoire. Et à

ceux qui restèrent incrédules et exigèrent la vérité,

on prit coutume de dire : " D'abord fut le chant d'une femme. Le chant

provoqua la question. La question fit surgir la mort. La mort fit germer la

vie. La vie mit au monde le nom ". (Conte africain, Henri Gougaud,

L'arbre aux trésors, Ed. du Seuil)

6. Ecoute de l'autre

Pour rencontrer l'autre que je découvre et que je désire, l'image

et l'émotion ne suffisent plus. Au-delà de l'écoute du

corps, il me faut passer du voir et du sentir à l'entendre pour capter

les échos sonores qu'il me renvoie. Comme Tyr qui a perdu sa main pour

engendrer le désir à travers le manque, je dois devenir aveugle

et dépasser l'émotion pour ouvrir mon oreille. Ensuite, je pourrai

passer à l'écoute, en laissant ainsi toute sa place à celui

que mon coeur désire. Chahrazade a compris qu'il fallait rééduquer

l'écoute du roi qu'elle aimait pour le sortir de sa violence meurtrière

et lui apprendre ainsi à respecter l'autre en vivant dans sa présence.

Illustration de l'écoute de l'autre : "Chahrazade"

Le roi Chahriyâr ne cessa de prendre ainsi, chaque nuit, une fille parmi celles des marchands ou des hommes du peuple, pour dormir avec elle et la tuer le lendemain matin. Mais il se fit à la fin grand bruit par toute la ville de ces disparitions. Les matrones se lamentaient, les femmes, les pères, les mères, tous vivaient dans une inquiétude continuelle et ne tardèrent pas à appeler les pires maux sur la tête du roi, présentant leurs supplications au Créateur des cieux, demandant aide et protection à Celui qui entend la voix des affligés et répond à leurs prières.

Le vizir chargé de veiller à l'exécution des épouses du roi avait, on le sait deux filles : l'aînée avait nom Chahrazade, et la plus jeune Dounyazade. Chahrazade avait lu des livres et des écrits de toutes sortes, allant jusqu'à étudier les ouvrages des Sages et les traités de médecine…

Un jour, elle dit à son père : " Ô père, je voudrais te faire part de mes pensées secrètes. - Quelles sont-elles ? demanda la vizir. - Je désire que tu arranges mon mariage avec le roi Chahriyâr : ou bien je grandirai dans l'estime de mes semblables en les délivrant des péril qui les menace, ou bien je mourrai et périrai sans espoir de salut, partageant le sort de celles qui sont mortes et ont péri avant moi ".

Lorsque le vizir entendit les paroles de sa fille, il s'écria d'une voix courroucée : " Sotte que tu es, ne sais-tu pas que le roi Chahriyâr a juré de ne dormir qu'une seule nuit avec chacune de ses épouses pour la tuer le lendemain matin ? Tu veux que je te donne à lui ! Ignores-tu qu'après avoir passé une nuit avec toi, il m'ordonnera, dès le jour suivant, de te faire périr ? Et tu sais bien que je serai obligé de te tuer sans pouvoir m'opposer à ses ordres ! - Ô mon père, il faut absolument que tu me donnes à lui. Ma décision est irrévocable, mon choix est définitif ".

Le vizir son père, cette fois fort en colère, s'écria à la fin : " Celui qui ne sait pas s'adapter aux réalités du monde tombe immanquablement dans les dangers qu'il veut éviter…

Histoire de l'âne, du taureau et du laboureur…

Ayant terminé son récit, le vizir dit à sa fille : " Toi aussi, tu ne reviendras sur ta décision que lorsque j'aurai employé à ton endroit les mêmes moyens dont le marchand sut si bien user avec sa femme… - Par Dieu ! répondit-elle, je ne renoncerai pas pour cela à mon projet. Et ton histoire ne m'empêchera pas de réitérer ma demande, car si je voulais, je t'en conterais d'autres qui conduisent à des conclusions différentes. En fin de compte, je t'avertis que si tu ne te décides pas à me présenter au roi Chahriyâr de ton plein gré, j'irai le trouver en ton absence pour lui dire que tu as refusé de consentir à ce mariage par dédain pour sa personne et par crainte de donner à ton maître une fille aussi riche que moi… - Tu exiges donc que j'obéisse à tes injonctions ? conclut le vizir. - Oui ".

Ayant épuisé tous ses arguments pour la dissuader de son projet et lassé à la fin par tant d'entêtement, le ministre se rendit donc au palais. Il se fit introduire en présence du roi Chahriyâr, baisa la terre à ses pieds, présenta la requête de sa fille et annonça à son souverain son intention de lui offrir les faveurs de celle-ci pour le soir même. Le roi s'en étonna et dit : " Comment as-tu consenti à me céder ta fille ? Sache par Dieu ! par le prix de Celui qui a élevé le ciel au-dessus de la terre ! que demain, à peine le jour aura-t-il paru, je te donnerai l'ordre de la tuer… et que si tu refuses, je veillerai à ce que tu sois exécuté pareillement. - Ô sultan, notre maître, répondit le vizir, j'ai essayé de lui faire abandonner son projet en lui rapportant le sort qui l'attendait. Je l'ai avertie en termes clairs de son destin. Malgré cela, elle a maintenu sa décision : elle désire se trouver chez toi, cette nuit même ".

Ces mots eurent l'air de fort réjouir le roi. " Va lui préparer tout ce qui est convenable, ordonna-t-il au vizir, et amène-la-moi au début de la nuit. " Le vizir s'en alla porter la nouvelle à sa fille : " Que Dieu me garde, dans l'avenir, de regretter ton absence ! déclara-t-il en conclusion de toutes ses paroles ".

Chahrazade ressentit une très vive joie en apprenant la réussite de son projet. Elle fit ses préparatifs, disposa tout ce dont elle avait besoin pour ses noces ; puis elle s'en vint trouver sa sœur Dounyazade et lui dit : " Ma sœur, retiens bien les conseils que je vais te donner. Lorsque je serai chez le roi, il te fera demander. Tu viendras le trouver aussitôt, et lorsque tu constateras que nos ébats ont pris fin, tu me diras : " Ô ma sœur, si tu ne dors pas, raconte-moi une petite histoire ". Alors, je commencerai un récit… dont l'issue coïncidera avec ma délivrance et avec celle de toute la communauté ! Oui, entends-tu, c'est ainsi que je compte faire oublier au roi ses habitudes sinistres… " Dounyazade approuva ces paroles et promit de seconder les projets de son aînée.

La nuit arriva. Le vizir prit Chahrazade et l'emmena auprès du Grand Roi Chahriyâr. Celui-ci la fit entrer dans son lit et se livra avec elle à mille jeux. A la suite de quoi la belle enfant se prit à pleurer. " Pourquoi ces larmes ? s'étonna le roi. - J'ai une sœur cadette, expliqua Chahrazade, et je voudrais la faire venir ici pour lui faire mes adieux et recueillir les siens avant l'apparition de l'aube ".

Le roi envoya chercher la sœur cadette. Dounyazade arriva dans la chambre et s'étendit au pied du lit. Lorsque l'obscurité fut complète, elle ouvrit l'œil et attendit patiemment que le roi eût fini de mener son affaire avec sa sœur. A la fin, comme les deux conjoints reprenaient leurs esprits, elle se risqua à toussoter et murmura : " Ô ma sœur, si tu ne dors pas, raconte-moi une de tes belles histoires, de celles qui nous aidaient à passer nos veillées. Ensuite, dès avant l'aube, je te ferai mes adieux, car je ne sais trop ce que demain te réserve… ". Chahrazade demanda au roi : " Me permets-tu de lui raconter une histoire ? - Oui, fit le roi ". Chahrazade, toute à sa joie secrète, s'adressa alors à sa sœur : " Ecoute, lui dit-elle… "

Elle n'avait pas terminé son récit que le jour vint à paraître. Chahrazade se tut. Le roi, visiblement fort embarrassé, se demandait de quelle manière il devait s'y prendre pour connaître la fin de l'histoire. Lorsque Dounyazade aperçut la lumière de l'aube, elle s'écria : " Ô ma sœur, ton récit est beau et merveilleux ! - Ce que vous venez d'entendre, insinua alors la conteuse, n'est rien en comparaison de ce que je me propose de vous révéler la nuit prochaine… si je reste en vie et si le roi m'accorde un délai pour le raconter. Mon histoire comporte en effet nombre d'épisodes plus beaux et merveilleux encore que ceux que je vous ai régalés ". Alors le roi se dit en lui-même : " Par Dieu ! Je ne la tuerai que lorsque j'aurai entendu la suite. Me voilà bel et bien obligé de reporter sa condamnation au lendemain… ".

Enfin l'aube céda la place au jour, et le soleil brilla de tout son éclat. Le roi s'en alla régler les affaires de son royaume, soucieux qu'il était du bon gouvernement de ses sujets. Quant au père de Chahrazade, son vizir, il fut bien étonné de ce que son maître n'envoyât pas à la mort, sa nouvelle épousée, et ne laissa pas de s'en réjouir beaucoup. Chahriyâr, cependant vaquait à ses fonctions royales, décrétant de sa bouche tout ce qui lui semblait bon de décréter, ce qui le tint affairé jusqu'au soir. Il regagna alors son palais, se retira dans ses appartements et admit Chahrazade dans son lit. Au cœur de la nuit, la voix de sa sœur cadette se fit entendre à nouveau : " Par Dieu ! ô ma sœur, si tu ne dors pas, raconte-moi donc une de tes belles histoires, afin d'agrémenter notre veillée. - Oui, conte-nous vite la suite de ton récit d'hier, renchérit le roi. Qu'est-il donc arrivé à notre héros, je brûle de le savoir. - Volontiers, ô roi fortuné, répondit Chahrazade. Avec amour et respect je t'obéirai ".

Et elle continua de dérouler ainsi le fil de ses histoires, l'interrompant à la fin de chaque nuit et le reprenant au cours de la nuit suivante, toujours avec la permission du roi Chahriyâr… Et mille et une nuits s'écoulèrent.

La reine Chahrazade avait, pendant ce temps, donné le jour à trois enfants du sexe masculin. Lorsqu'elle fut rendue au terme de sa dernière histoire, elle se leva, se présenta à la face du roi, baisa le sol devant lui et dit : " Ô roi du temps, ô roi unique à son époque et en son siècle, sache que je suis ta servante et que, durant mille et une nuits, je t'ai rapporté tous les récits de ceux qui nous ont précédés sur cette terre, toutes les exhortations de ceux qui ont vécu avant nous. Puis-je après cela me prévaloir de quelque crédit auprès de ta seigneurie et te présenter un vœu auquel je souhaite que tu puisses répondre d'une manière favorable ? - Demande une grâce, elle te sera accordée, répondit le roi ". Alors elle appela les nourrices et les eunuques du palais et leur dit : " Amenez ici mes enfants ". Ils s'empressèrent d'aller les chercher. Or ces enfants étaient au nombre de trois, tous de sexe masculin. Le premier commençait à marcher, le second allait à quatre pattes, le troisième était encore à la mamelle. Lorsqu'ils furent devant elle, elle les prit tous les trois dans ses bras et les déposa devant le roi. Puis elle baisa la terre et dit : " Ô roi du temps, voici tes enfants. Je souhaite maintenant que tu m'accordes la grâce d'échapper à la mort que tu avais prévue pour moi, et cela, par égard pour eux. Car si tu me fais mourir, ils seront sans mère et ne trouveront aucune femme capable de les élever avec plus de tendresse que moi-même ".

A ces mots, le roi pleura et serra ses trois fils sur sa poitrine. " Ô Chahrazade, s'écria-t-il. Par Allah ! J'étais décidé à épargner ta vie avant même que tu me présentes ces enfants, car je t'ai vue chaste et pure, fidèle et pieuse. Que Dieu t'accorde ses bénédictions, qu'il les accorde aussi à ton père, à ta mère et à tous ceux de ton lignage et de ta race. Je prends Dieu à témoin que j'écarterai désormais de toi tout ce qui pourrait te nuire ". Elle lui baisa les mains et les pieds et s'écria, débordante de joie : " Que Dieu prolonge ta vie ! Qu'Il augmente la crainte et le respect que tu inspires à tes sujets ". L'allégresse se répandit partout, depuis le palais du roi jusqu'aux quartiers reculés de la ville. Oui, le souvenir de cette nuit-là fut unique dans la mémoire de tous ceux qui la vécurent…, nuit plus brillante même que le visage resplendissant du jour.

L'aube trouva le roi heureux et comblé par la fortune. Il fit venir tous ses soldats et accorda à son vizir, le père de Chahrazade, un somptueux manteau d'honneur dont la seule vue imposait à tous le respect. Puis il lui déclara : " Tu as bénéficié de la protection de Dieu lorsque tu m'as donné pour épouse ta fille aux nobles qualités. Elle a été la cause de ma repentance et m'a fait renoncer à mon habitude de tuer les filles de mes sujets. Je l'ai vue fidèle, pure, chaste, honnête, et Dieu m'a octroyé la faveur d'avoir de cette épouse trois enfants mâles. Qu'il soit loué pour cette grâce magnifique !

Puis il gratifia de vêtements d'honneur tous les grands personnages de son royaume sans exception, tous les vizirs, tous les émirs. Il ordonna d'orner la ville durant trente jours et de mettre à son compte les dépenses de tous les habitants au cours de ces réjouissances publiques, en ayant bien soin, pour cela, de ne faire tirer d'argent que sur son trésor personnel, de façon à épargner le moindre débours à ses sujets. On décora donc la ville d'une manière splendide, telle que jamais elle ne l'avait été dans le passé. On battit du tambour, on joua de la flûte. Les baladins les plus habiles donnèrent des représentations gratuites devant la foule et le roi les combla eux aussi de faveurs et de cadeaux. Il fit de larges aumônes aux pauvres et aux indigents, et sa générosité étendit ses bienfaits jusqu'au dernier des habitants de son royaume.

Ainsi vécurent-ils, lui et les siens, dans le bien-être, le plaisir, le bonheur et la gaîté… jusqu'à ce qu'ils fussent rejoints par celle qui efface toute jouissance et disperse les assemblées…

Loué soit Celui que le déroulement du temps ne peut anéantir, que les changements ne privent d'aucune qualité, qu'un état déterminé ne distrait d'aucun autre, Celui qui seul possède la perfection totale.

Que la bénédiction et le salut soient sur le premier en dignité parmi ses préposés, sur la meilleure de ses créatures, notre maître Mohammad, le Maître de l'humanité entière. Que par lui arrivent jusqu'à Dieu les prières que nous formulons en mettant bonne fin à ce récit. (Les mille et une nuits, édition établie par René Khawam, Phébus libretto)

7. Le jeu ou la limite de l'écoute

Chahrazade avait bien compris que l'écoute est un jeu entre

deux écoutes. C'est la condition pour sortir de la toute-puissance de

l'écoute elle-même et de la domination par l'autre. S'il manque

une écoute, la violence et la folie sont à la porte comme le montre

le conte africain de "La parole".

Illustration du jeu de l'écoute : "La parole"

Il était une fois un pêcheur nommé Drid.

C'était un homme de bonne fréquentation. Il était vigoureux,

d'allure franche et son oeil, quand il riait, était aussi vif que le

soleil. Or, voici ce qui lui advint.

Un matin, comme il allait le long de la plage, son filet sur l'épaule,

la tête dans le vent et les pieds dans le sable mouillé à

la lisière des vagues, il rencontra sur son chemin un crâne humain.

Ce misérable relief d'homme posé sur les algues sèches

excita aussitôt son humeur joyeuse et bavarde. Il s'arrêta devant

lui, se pencha et dit : " Crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit

ici ? " Il rit, n'espérant aucune réponse. Pourtant les mâchoires

blanchies s'ouvrirent dans un mauvais grincement et il entendit ce simple mot

: " La parole ". Il fit un bond en arrière, resta un moment

à l'affût comme un animal épouvanté, puis voyant

cette tête de vieux mort aussi immobile et inoffensive qu'un caillou,

il pensa avoir été trompé par quelque sournoiserie de la

brise, se rapprocha prudemment et répéta, la voix tremblante,

sa question : " Crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit ici ?

- La parole ", répondit l'interpellé avec, cette fois, un

rien d'impatience douloureuse, et une indiscutable netteté.

Alors Drid se prit à deux poings la gorge, poussa un cri d'effroi, recula,

les yeux écarquillés, tourna les talons et s'en fut, les bras

au ciel, comme si mille diables étaient à ses trousses. Il courut

ainsi jusqu'à son village, le traversa, entra en coup de bourrasque dans

la case de son roi. Cet homme de haut vol, majestueusement attablé, était

en train de déguster son porcelet matinal. Drid tomba à ses pieds,

tout suant et soufflant. " Roi, dit-il, sur la plage, là-bas est

un crâne qui parle. - Un crâne qui parle ! s'exclama le roi. Homme

es-tu soûl ? " Il partit d'un rire rugissant, tandis que Drid protestait

avec humilité : " Soûl, moi ? Je n'ai bu, depuis hier, qu'une

calebasse de lait de chèvre, roi vénéré, je te supplie

de me croire, et j'ose à nouveau affirmer que j'ai rencontré tout

à l'heure, comme j'allais à la pêche quotidienne, un crâne

aussi franchement parlant que n'importe quel vivant. - Je n'en crois rien, répondit

le roi. Cependant, il se peut que tu dises vrai. Dans ce cas, je ne veux pas

risquer de me trouver le dernier à voir et entendre ce bout de mort considérable.

Mais je te préviens : si par égarement ou malignité tu

t'es laissé aller à me conter une baliverne, homme de rien, tu

le paieras de ta tête ! - Je ne crains pas ta colère, roi parfait,

car je sais bien que je n'ai pas menti, bafouilla Drid, courant déjà

vers la porte. Le roi se pourlécha les doigts, décrocha son sabre,

le mit à sa ceinture et s'en fut trottant derrière sa bedaine,

avec Drid le pêcheur.

Ils cheminèrent le long de la mer jusqu'à la brassée d'algues

où était le crâne. Drid se pencha sur lui, et caressant

aimablement son front rocheux : " Crâne, dit-il, voici devant toi

le roi de mon village. Daigne, s'il te plaît, lui dire quelques mots de

bienvenue. Aucun son ne sortit de la mâchoire d'os. Drid s'agenouilla,

le coeur soudain battant. " Crâne, par pitié, parle. Notre

roi a l'oreille fine, un murmure lui suffira. Dis-lui, je t'en conjure, qui

t'a conduit ici. " Le crâne miraculeux ne parut pas plus entendre

qu'un crâne vulgaire, resta aussi sottement posé que le plus médiocre

des crânes, aussi muet qu'un crâne imperturbablement installé

dans sa définitive condition de crâne, au grand soleil, parmi les

algues sèches. Bref, il se tut obstinément. Le roi, fort agacé

d'avoir été dérangé pour rien, fit une grimace de

dédain, tira son sabre de sa ceinture. " Maudit menteur, dit-il.

" Et, sans autre jugement, d'un coup sifflant, il trancha la tête

de Drid. Après quoi, il s'en revint, en grommelant, à ses affaires

de roi, le long des vagues. Alors, tandis qu'il s'éloignait, le crâne

ouvrit enfin ses mâchoires grinçantes et dit à la tête

du pêcheur qui, roulant sur le sable, venait de s'accoler à sa

joue creuse : " Tête, pauvre tête, qui t'a conduit ici ? "

La bouche de Drid s'ouvrit, la langue de Drid sortit entre ses dents et la voix

de Drid répondit : " La parole ". (Conte d'Afrique noire, Henri

Gougaud, L'arbre aux trésors, Ed. du Seuil)

8. L'entrée dans le symbolique avec la parole

Lorsqu'il est capable d'écoute, l'individu peut se risquer dans la

parole et entrer ainsi plus pleinement dans le symbolique. A travers les images,

la parole du poète fait voir. Ici le mot ne colle plus à la chose.

La parole fait aussi entendre. Elle lie le voir et l'entendre, réunifiant

ainsi tout le parcours de l'homme vers son humanisation. C'est en entrant dans

la parole que chacun peut se libérer et libérer en même

temps l'espace de la vérité et de la création. L'homme

recrée le monde en nommant les êtres et les choses qui le composent.

En passant de la violence du manque à la parole, Salomon fait cheminer

les deux femmes qui se disputaient un enfant, pour donner raison à la

vie qui, sans cesse invente la vie.

Illustration de l'entrée dans le symbolique avec la prise de parole : "Le jugement de Salomon"

Deux prostituées vinrent vers le roi et se tinrent devant lui.

L'une des femmes dit : " S'il te plaît, Monseigneur !

Moi et cette femme, nous habitons la même maison

Et j'ai eu un enfant alors qu'elle était dans la maison.

Il est arrivé que le troisième jour, après ma délivrance,

Cette femme aussi a eu un enfant.

Nous étions ensemble.

Il n'y avait plus d'étranger dans la maison,

Rien que nous deux dans la maison.

Or le fils de cette femme est mort une nuit

Parce qu'elle s'était couchée sur lui.

Elle se leva au milieu de la nuit,

Prit mon fils d'à côté de moi, pendant que ta servante dormait.

Elle le mit sur son sein et son fils mort elle le mit sur mon sein.

Je me levai pour allaiter mon fils,

Et voici qu'il était mort !

Mais, au matin, je l'examinai,

Et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté ! "

Alors, l'autre femme dit : " Ce n'est pas vrai !

Ton fils est celui qui est mort et mon fils est celui qui est vivant ! "Elles se disputaient devant le roi qui prononça :

" Celle-ci dit : " Voici mon fils et c'est ton fils qui est mort ! "

Celle-là dit : " Ce n'est pas vrai !

Ton fils est celui qui est mort et mon fils est celui qui est vivant ! "

" Apportez-moi une épée, " ordonne le roi.

Et on apporta l'épée devant le roi, qui dit :

" Partagez l'enfant vivant en deux

et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. "

Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi,

Car sa pitié s'était enflammée pour son fils et elle dit :

" S'il te plaît Monseigneur !

qu'on lui donne l'enfant, qu'on ne le tue pas ! "

Mais celle-là disait :

" Il ne sera ni à moi ni à toi, partagez ! "Alors le roi prit la parole et dit :

" Donnez l'enfant à la première, ne le tuez pas.

C'est elle la mère ! "

Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi.

Ils révérèrent le roi car ils virent

Qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice.

(Bible de Jérusalem, I Rois, 3, 16-28)

9. Achèvement de la symbolisation dans l'amour

La parole n'est pas la fin du processus de symbolisation. Son but ultime est de structurer le désir pour rendre l'amour possible. Elle dit le manque de l'autre. Même dans la rencontre avec l'Être divin, le mystique découvre que Dieu Lui-même parle en avouant son manque de l'homme. Il peut provoquer le scandale en assurant que ce Dieu qu'il apprend à connaître ne peut être lui-même sans l'homme, comme s'il s'était inscrit dans le devenir de sa création. C'est donc l'amour qui constitue la dernière étape du processus de symbolisation en accomplissant la dynamique du désir constamment liée au manque : étape jamais achevée tant que la mort ne l'a pas interrompue. Lorsque "Zenkaï" le meurtrier a fini de creuser son tunnel, il peut rencontrer son ennemi dans une amitié patiemment construite pendant plus de vingt ans.Illustration de l'achèvement de la symbolisation dans l'amour : Zenkaï l'assassin

Zenkaï était un samouraï d'une grande force et d'une beauté rare. Son coeur pourtant s'enflammait au moindre feu et l'emportait souvent en extravagances si ravageuses que ses amis craignaient pour lui une mort sans honneur dans quelque bataille de hasard. Ils l'estimèrent perdu et beaucoup lui tournèrent le dos le jour où cet homme impétueux se prit d'amour pour l'épouse de son seigneur. Les meilleurs de ses frères d'armes le supplièrent de renoncer à sa passion, mais il ne les écouta pas. En vérité, leurs remontrances ne firent qu'aiguiser le désir qu'il avait de cette femme. Il se mit à la harceler avec tant de fougue qu'elle lui accorda bientôt un rendez-vous secret, une nuit, dans un bois proche de sa demeure. Ils s'y retrouvèrent en pleine lune, mais ils n'y furent pas seuls. Le seigneur bafoué, prévenu par une servante, s'y rendit aussi. Il surgit d'un fourré, son sabre au poing, à l'instant où les amants s'avançaient l'un vers l'autre. La bataille fut brève : Zenkaï le tua.

Il fut donc forcé de fuir avec sa nouvelle compagne. Ils vécurent quelque temps encore en hors-la-loi, courant les chemins, volant pour subsister et ne trouvant de repos qu'au fond des plus mal famées des auberges. Il ne fallut à Zenkaï que peu de jours pour s'apercevoir que l'épouse infidèle était une vraie diablesse. Elle se révéla si rapace, sèche et cruelle qu'il dut se résigner, dégoûté d'elle, à l'abandonner dans un obscur recoin de taverne. Il se fit errant. Il marcha une pleine année, mendiant son pain au pas des portes. Un jour, à bout de forces et de ressources, il s'assit au bord du chemin de montagne, médita sur sa vie qui n'était plus que décombres, se repentit amèrement et se dit qu'il était temps d'expier ses fautes. Une route escarpée, souvent traversée d'avalanches, franchisait cette montagne où il était parvenu. Beaucoup, parmi les voyageurs, qui avaient affronté ses dangers s'étaient trouvé emportés dans des précipices sans fond. " Beaucoup périront encore si l'on ne se décide pas à creuser un tunnel dans ce roc ", se dit Zenkaï, regardant alentour de la pierre où il était assis. A peine avait-il pensé cela que lui vint à l'esprit ce qu'il devait faire pour n'être plus un vagabond sans honneur, et payer aux vivants le rachat de ses fautes : creuser lui-même ce tunnel qui épargnerait bien des peines et des existences. Il se mit donc à l'ouvrage, armé de ses seules mains.

Il travailla sans repos, pauvrement nourri par quelques paysans du voisinage qui lui portaient de temps en temps de leur maigre pitance, et trouva la paix à ce labeur quotidien. Il devint peu à peu un homme sans désirs, au dos voûté, à la peau tannée, à l'oeil vif. L'habitude lui vint de parler aux oiseaux et aux bêtes sauvages, ses seuls compagnons dans la solitude où il était. Vingt ans passèrent ainsi, jusqu'au jour où le fils du seigneur qu'il avait assassiné le retrouva.

Ce jeune homme, vingt ans durant, avait couru le pays à la recherche du meurtrier de son père. Quand, enfin, il le vit devant lui dans les cailloux ensoleillés de la montagne, il se nomma fièrement et, sans autre mot, leva son sabre. Zenkaï l'arrêta d'un geste et lui dit : " Je ne tiens pas à la vie, mais je te demande de ne pas me tuer avant que j'aie terminé mon travail. Quand ce tunnel sera percé, je te donnerai volontiers ma tête. L'homme considéra un moment cet esprit recuit et paisible que la peur de mourir ne semblait pas troubler, puis rengaina son arme et s'assit sur un roc.

Alors Zenkaï se remit à son creusement. Il travailla trois semaines sans se soucier un instant du justicier qui le tenait sous sa garde. Il parut fort surpris de voir un matin cet homme qui le haïssait venir vers lui et se mettre à l'aider au déblaiement des rochers arrachés à la montagne. Comme Zenkaï lui souriait, l'autre lui dit brutalement qu'il avait hâte de voir ce travail terminé, et d'accomplir sa vengeance. Bientôt cependant ils se trouvèrent forcés de parler comme deux ouvriers attelés à la même tâche et, le temps passant, le jeune vengeur se prit peu à peu d'une admiration étonnée pour ce vieillard que Zenkaï était devenu, pour son habileté, son endurance, sa patience et la sérénité joyeuse qui l'habitait.

Le tunnel fut enfin percé, après une année d'acharnement commun. A peine les derniers quartiers de rocs dégagés du passage, Zenkaï se redressa, considéra son oeuvre avec satisfaction, s'en fut au ruisseau voisin se laver le visage et les mains, puis revint au jeune homme. " Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, lui dit-il. Maintenant, tu peux me tuer. " Alors son compagnon le regarda, les larmes aux yeux, et lui répondit : " Pendant vingt ans, je t'ai haï. Quand je t'ai retrouvé, te voyant désarmé au bout de mon sabre, j'ai connu mon premier instant de bonheur depuis la mort de mon père. Puis, sans que je sache comment, au cours de ce travail que nous avons fait ensemble, tu es devenu mon maître. Comment pourrais-je trancher la tête de mon maître ? Ils restèrent un moment silencieux, se contemplant l'un l'autre, et s'en furent ensemble par le tunnel creusé. (Conte japonais, Henri Gougaud, L'arbre aux trésors, Ed. du Seuil)